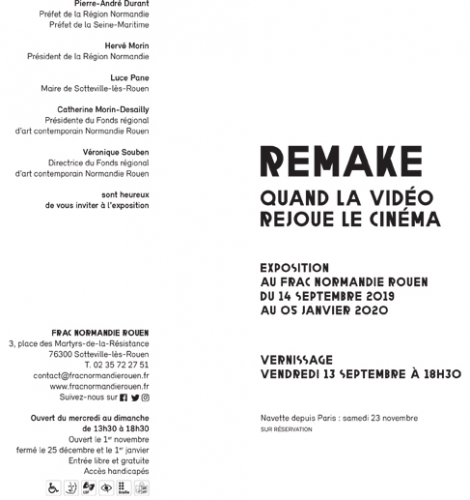

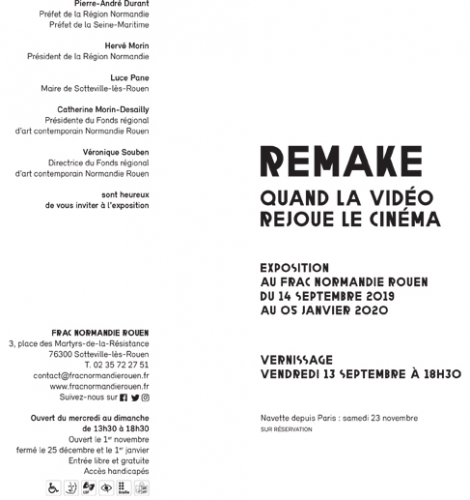

« REMAKE – Quand la vidéo rejoue le cinéma » FRAC Normandie Rouen

Next exhibition : Screening of the 35mm pinhole movie : "La palombière"

Watch the movie : "La palombière"

More info FRAC Normandie Rouen

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Next exhibition : Screening of the 35mm pinhole movie : "La palombière"

Watch the movie : "La palombière"

More info FRAC Normandie Rouen

|

|

Contact

Mehdi Aït-Kacimi, direction du développement et de la communication

com@ens-louis-lumiere.fr / 01 84 67 00 10

|

LA FERME (work in progress October 2017) from JEROME SCHLOMOFF on Vimeo.

LA FERME (work in progress October 2017)

« A pinhole room somewhere in Morocco »

WARNING

This film is a work in progress for a film project about the "pinhole projections", with the choreographer Taoufiq Izeddiou.

"Special thanks to Jean-Noël Schoeffer, Olivier Marty & Karl Fournier, of Studio KO, who have opened the doors of their farm." And Lalla Fatima Ezzahra Nadifi who was kind enough to sing

This 35 mm pinhole movie is a portrait of the Dutch poet Ilja Leonard Pfeijffer, filmed in Genoa, where he lives. For this film, Ilja translated and read in Italian one of his poem, "Idillys 26", from the collection "Idyllen", Amsterdam (De Arbeiderspers) 2015.

The pinhole camera plunges into a mysterious visit to the city guided by the poet...

Original music by Smooth One

ILJA (original version - italian - without translation) from JEROME SCHLOMOFF on Vimeo.

ORIGINAL DUTCH VERSION

ENGLISH TRANSLATION

26

I’ll hang up the grapes, I’ll pour in the wine,

until they’re brimming and tingling on the vine,

they’ll sink singing into the soil and disappear.

I’ll stick the fleshy meat back on until cows reappear

that rush lowing from slaughterhouse to pastures wide,

growing ever cuddlier and plumper beneath their hides,

they will replant daisies with their generous maws,

and live only to staunch their mothers’ sores.

I’ll use planks to reconstruct trees. Their crowns will sigh

with freshly unroasted birds on boughs, whereby

they’ll crawl back into eggs so perfectly round and white.

I’ll repair shattered windows using rocks to smite,

turn ruins into cities shooting cannonballs,

while gun’s barrels swallow bullets from old city walls.

I will un-mine the mines. And far-off foreign realms

will be abandoned to beaches spotted from the helms

of the ships of travelers who pull crosses from the ground

and sail backwards on galleons ever homeward bound,

drawn along by strong winds, burned to nothingness,

and you know, the world grows, as it learns less and less.

Now every night I awake punch drunk with pleasure

at parties where red wine is produced at leisure,

beer gushes from throats, and words become sweet,

until I stroll those busy streets in the midday heat,

my eyes blinking awake as I go home without moping,

where, queasy and broken, I go to sleep hoping

that yesterday’s yesterday will be yet again fine,

another day for spewing liters and liters of wine.

I am highly privileged, I am very much aware,

so little to do all day, while other people bear

the burden of putting the shit back in babies.

They’re forced to go to the shops and fetch crazy

amounts of fresh-minted dosh. There aren’t enough jobs

to spend that money on. They are the underdogs

of our production society. But as for me, I am content

to pursue my passions, to rewrite and re-invent

my poetry all day long, a black not white obsession

with a dedication sure to leave a lasting impression,

carefully going over those printed letters one by one

until there’s nothing left and everything has gone,

no sorrow, no doubt. It’s a pig. Sometimes I do less

than six or seven lines a day. I try to avoid excess

that way, sometimes I manage to my satisfaction.

But then the virgin white springs back into action,

a blank page upon which anything can fall short.

And it’s just the same, my love, as trying to snort

your sweet smells out of my nose and dismiss now

your hands that rested like a fever upon my brow,

the way I craft luscious fruits from potted jams,

and barbarian hordes drift upstream like lambs.

It’s like the way I can silence songs with music

and build beautiful cities using modified Uzis,

just like I believe if only I had met you tomorrow night,

everything that has gone wrong would go right.

© Translation: 2016, Michele Hutchison

First published on Poetry International, 2016

2 pinhole movies presented :

"La palombière" https://vimeo.com/119133323

"Camera dei sogni" https://vimeo.com/190353219

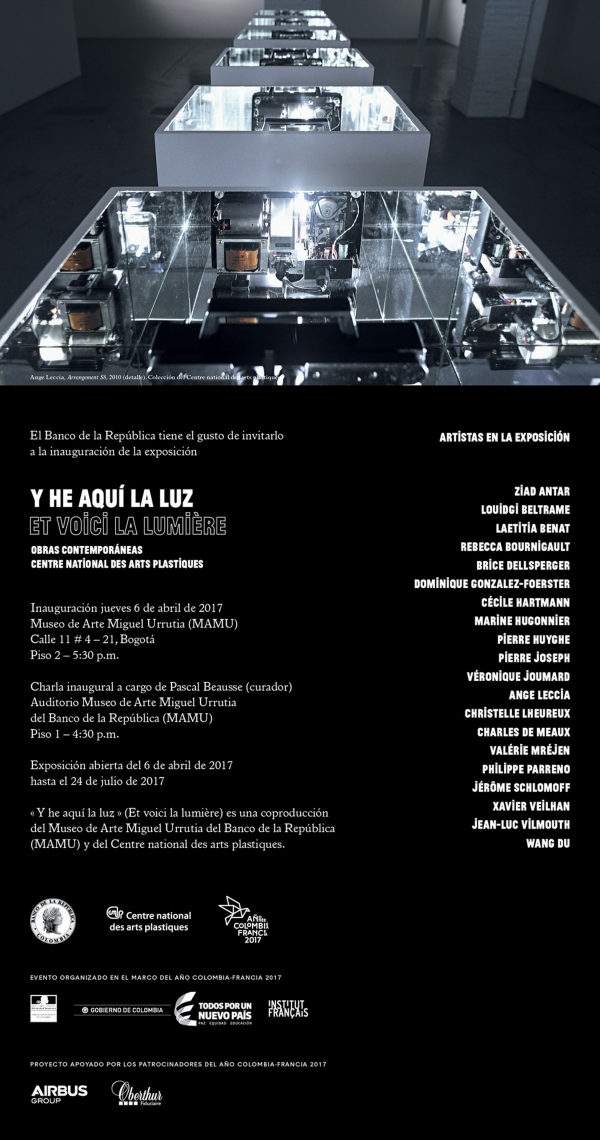

Texte pour le catalogue d'exposition par Bidhan Jacobs

Jérôme Schlomoff, photographe, plasticien et cinéaste français, vivant et travaillant à Amsterdam, mène notamment une investigation de la lumière et une réflexion sur les fondements des dispositifs visuels. Une telle entreprise figurative et technique nécessitait de repenser le système d’obtention d’images. Ainsi, parallèlement à son travail sur le thème du portrait depuis 1984, a-t-il développé une œuvre radicale dont les processus techniques remontent à la camera obscura : le « Sténopé d’Architecture » dès 1996 qui confère le rôle du photographe à l'architecte en transformant son architecture en appareil photographique, la projection sténopé qui s’apparente à une installation in situ, et le film sténopé noir et blanc depuis début 2000. Les premier et second s’inscrivent dans la tradition de la chambre obscure (pièce rendue aveugle) datant au moins du XVIe siècle, tel le physicien néerlandais Rainer Gemma Frisius en 1545 qui l’a utilisée pour ses observations astronomiques. Citons parmi les Sténopés d’Architecture le pavillon allemand de Mies van der Rohe (1996), et parmi les projections sténopé Appartement22 (2015) à Rabat. Les films sténopé convoquent simultanément les dispositifs héliographiques de Nicéphore Niepce des années 1820 et les outils que les pionniers du cinéma inventaient avec ingéniosité et liberté à la fin du XIXe siècle. Indiquons, parmi de nombreux autres, le dernier film sténopé de Jérôme Schlomoff, fin 2016, consacré au poète hollandais Ilja Leonard Pfeijffer. Installations et films constituent une seule ample œuvre sténopé : projections et prises de vues. Dans son travail filmique, Jérôme Schlomoff déploie une remise en cause érudite de toutes les procédures optiques qui le conduit à un acte radicalement autre de filmer, ralenti, parce que ses caméras nécessitent des temps d’exposition de quelques secondes et qu’il choisit d’avancer la pellicule manuellement, photogramme par photogramme, en déplaçant sa caméra entre chaque micro-détection. Aussi peut-il se consacrer à la contemplation du monde, dans le sens de le considérer attentivement par les yeux et par la pensée.

La Palombière (2002)

Jérôme Schlomoff construit en 2001 une caméra sténopé avec une boîte en carton percée d’un fin trou, dans laquelle il place une pellicule photographique 35mm de 36 vues, avancée par une manivelle en plastique. La Palombière en est le premier accomplissement filmique, dont la brièveté – 56 secondes – évoque les « minutes » Lumière de 1895. Notons au préalable quatre déterminations techniques complémentaires : tout d’abord, un léger flou des images à la prise de vue ; ensuite, la fixité de la caméra à chaque micro-détection, qui permet de ne générer aucun flou filé ; par ailleurs, le télécinéma artisanal que le cinéaste a conçu à partir d’un refilmage en numérique des images mouvantes projetées à partir d’une ancienne visionneuse employée pour le montage des films 35 mm, qui opère, d’une part, une hybridation entre les textures argentiques et numériques, et de l’autre, une exploitation des ressources plastiques générées par le point chaud de la lampe de la visionneuse ; enfin, un mixage son sophistiqué (crissements de pas dans le gravier, aboiements de chiens, bruits de la visionneuse, souffles et respiration de l’écrivain François Bon, ami et collaborateur privilégié du cinéaste). Jérôme Schlomoff construit, depuis l’intérieur de cette palombière des Landes, un flux discontinu, irradiant et palpitant, créant une fulgurance d’impressions qui nous mène du parcours d’une galerie dont la pénombre est entrecoupée d’une vive lumière, à une petite ouverture brillante qui s’agrandit jusqu’à révéler à l’extérieur des volatiles. Ainsi, cette structure en bois aménagée pour chasser les palombes à l’affût sert-elle très exactement de métaphore des fonctions d’une chambre obscure : piéger la lumière, capturer des images.

Camera dei sogni (2002)

En 2002, Jérôme Schlomoff fabrique sa FM35’’S bi-objectif en reconfigurant un vieux chargeur de caméra 35mm trouvé dans une brocante du Photo Club de Fleury-Mérogis, munie d’une plaque de laiton pivotante percée de deux fins trous, et pouvant contenir une bobine de trente mètres de pellicule. Camera dei sogni naît de cette merveille d’agencement de technologies anciennes, à Castelvecchio en Italie. La « chambre » du titre est bien sûr triple : la caméra sténopé, son ancêtre la camera obscura et la chambre mystérieuse représentée dans le film. Le lien historique entre la chambre obscure du XVIe siècle, l’appareil photographique et la caméra sténopé est explicité. Mais, par ailleurs, cette assimilation du dispositif cinématographique à cette chambre des rêves, permet à Jérôme Schlomoff d’user de sa caméra non plus seulement comme d’un outil de détection de la lumière, mais aussi comme un instrument de révélation des puissances de l’inconscient. En effet, quatre principes d’instabilité sont à l’œuvre : la longue exposition de chaque photogramme superposant les variations d’intensités lumineuses ; la modification de l’ouverture ; et le changement d’angle azimutal ou latéral de la caméra et son déplacement entre chaque détection. Ils déterminent ces formes dilatées vibrantes au sein d’un iris poreux et labile, qui figurent par exemple un chemin dans la forêt en visions fugaces de grotte mouvante, flammes, flots, fumées, nuages, nuées. La caméra sténopé permet ainsi, par la lumière, l’inscription du psychisme sur la pellicule.

Bidhan Jacobs :

Chercheur post-doctoral du Labex Arts-H2H de Paris 8 à l’ENS Louis-Lumière sur le sujet des expérimentations optiques contemporaines, Bidhan Jacobs a soutenu une Thèse à Paris 3 sous la direction de Nicole Brenez à paraître en 2017 sous le titre Esthétique du signal. Il est codirecteur de l'ouvrage collectif Le cinéma critique. De l'argentique au numérique, voies et formes de l'objection visuelle (2010). Il est actuellement chargé d’enseignement à Paris Est et Paris 3.